設計伴走サービス

コンセプト

設計現場に並走し、目の前の課題を一緒に考えながら、

“使える知恵”と“自ら考え続けられる土壌”を育てていく。

教えるだけでもなく、代わりにやるのでもない。

現場が自立して強くなるための「本質的な伴走」を提供します。

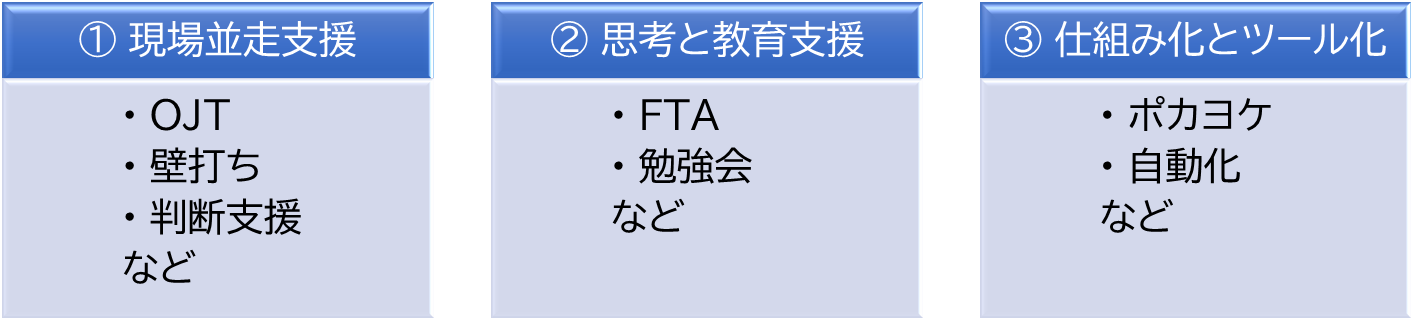

3つの柱

現場と並走しながら、考える力を育て、最終的には仕組みとして根付かせる。

3つの視点から支援を展開します。

① 現場伴走型 OJT・設計相談

- 実務に入り込み、判断の壁打ちや設計方針の整理を支援

- 現地同行・リモートいずれも対応、図面を一緒に眺めながら進めるリアルタイム型OJT

- 教えるというより、“問いを返す”ことで考える力を刺激

- 「これ、なんとなくこうしてるけど、なぜ?」を一緒に掘り起こす支援

② 思考フレーム・基礎技術教育・ナレッジ定着支援

- FTA、クリティカルシンキング、なぜなぜ分析、ロジカルツリーなどの思考の型を導入

- 属人化したノウハウの形式知化(チェックリスト、ルール、レビュー観点など)

- 社内勉強会の企画・資料化支援(例:実務で使える「材力の勘所」勉強会)

- 単なる知識提供ではなく、「なぜそう考えるのか?」の腹落ちを重視

- PrePoMax等の無料ツール導入支援・初期操作定着にも対応

③ ポカヨケ発想とツール・自動化の芽出し支援

- 「再発防止」を単なるチェックリストで終わらせず、FTAで形式知化

- 頻出ミス・重大ミス → ポカヨケアイデア → 自動化可否の検討

- 簡易なExcelマクロ、設計支援ツール、テンプレート化による負荷軽減支援

- “これ、仕組みで防げませんか?”という視点を現場に植え付ける

このサービスに込めた思想

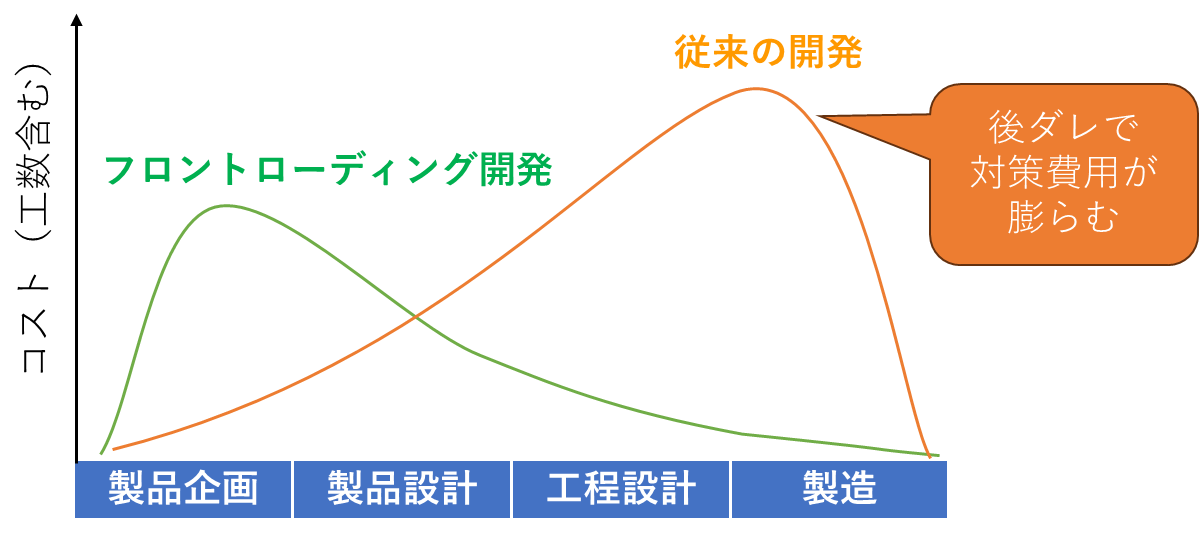

🧭 フロントローディングこそが設計品質を決める

現場ではつい「後でなんとかしよう」と思いがちですが、

実際には“前倒しで考えておく”ことで、後工程のトラブル・コストが大きく減ります。

- 問題が起きた後では、対応コストが跳ね上がる

- 現場では「後で直すヒーロー」が評価されがちだが、本当の価値は“問題が起きなかったこと”にある

- 見えにくい価値に投資する考え方を、組織文化として根づかせたい

ネガティブ・コストは分かり易いけれど、ポジティブ・バリューは埋もれるものだと認識する必要があります。

🧠 ビジネスとエンジニアリングの相違を理解する

- ビジネスは「走りながら考える」が許されるが、設計は最初にすべてを見通すことが求められる

- ミスを起こさないために、多くの可能性を考慮し、構造で判断する必要がある

- そのためには、「考えるための道具(思考フレーム)」が必要不可欠

経営者感覚が技術においては必ずしも正しいわけでは無いことも認識する必要があります。

📚 知識ではなく「知恵」を残す

- 教科書的な内容を教えて終わるのではない

- 現場で迷ったときに「どう考えればいいか」を一緒に掘り起こし、それを使える形に再構成

- 「魚を与える」のではなく、「魚の釣り方と釣り場の探し方」を支援

- 「勉強しておけば良かった」、にさせない。“学びが使える”に変換する支援

「知っている」よりも、「実践する」に価値があります。

こんなニーズに対応します

- 設計ミスを減らしたいが、チェックリストが形骸化している

- 現場の属人化している知識を共有できるようにしたい

- 忙しくて新人・若手の教育をする時間が取れない

- 問題が起きた後の再発防止がいつも場当たり的なのを何とかしたい

- 様々なミスのポカヨケを、「これは自動化できないか?」と考えたい

対応例

- 設計OJT同席でのリアルタイム壁打ち(Zoom or 現地)

- FTA勉強会(設計・品質・サービス部門合同)

- チェックリストの工程分割と優先度分類による形骸化防止

- PrePoMax導入支援+現場データによる操作体験セッション

- 不具合傾向の見える化 → 項目自動化ツールのプロト提案

❓ よくあるご質問

Q:現地に来てもらう必要はありますか?

A:初期導入はリモートでも可能です。必要に応じて現地同行も対応いたします。

Q:自社で簡単なツールを作りたいのですが、支援してもらえますか?

A:はい、内製を前提とした「育てる支援」も可能です。

Q:教育内容のカスタマイズはできますか?

A:ご希望の技術分野・対象者層(新人~ベテラン)に応じて個別設計いたします。